Cultivez l’Harmonie Naturelle : Plan de Potager Permaculture sur 100 m2 en 5 Étapes

La création d'un potager en permaculture sur 100m² représente une approche naturelle et harmonieuse du jardinage. Cette méthode s'inspire directement des écosystèmes naturels pour créer un espace productif et autonome. La réussite d'un tel projet commence par une préparation minutieuse du terrain.

Préparation du terrain et analyse du sol

La base d'un potager en permaculture repose sur une préparation méticuleuse du terrain. Cette étape fondamentale demande une observation attentive pendant plusieurs semaines pour comprendre les dynamiques naturelles de l'espace.

Choix de l'emplacement et orientation optimale

L'observation du terrain permet d'identifier les zones d'ensoleillement, les zones d'ombre et les couloirs de vent. L'idéal est de choisir un emplacement bénéficiant d'au moins 4 à 6 heures de soleil direct par jour. La création de zones concentriques, en partant de la maison vers les espaces plus sauvages, facilite l'organisation du potager.

Analyse et enrichissement naturel de la terre

L'analyse du sol révèle sa composition et ses besoins. Un enrichissement naturel peut être réalisé avec un apport de compost (3 à 5 cm), complété par des engrais verts comme les légumineuses. Le paillage, utilisant paille ou feuilles mortes, protège et nourrit le sol tout en maintenant son humidité.

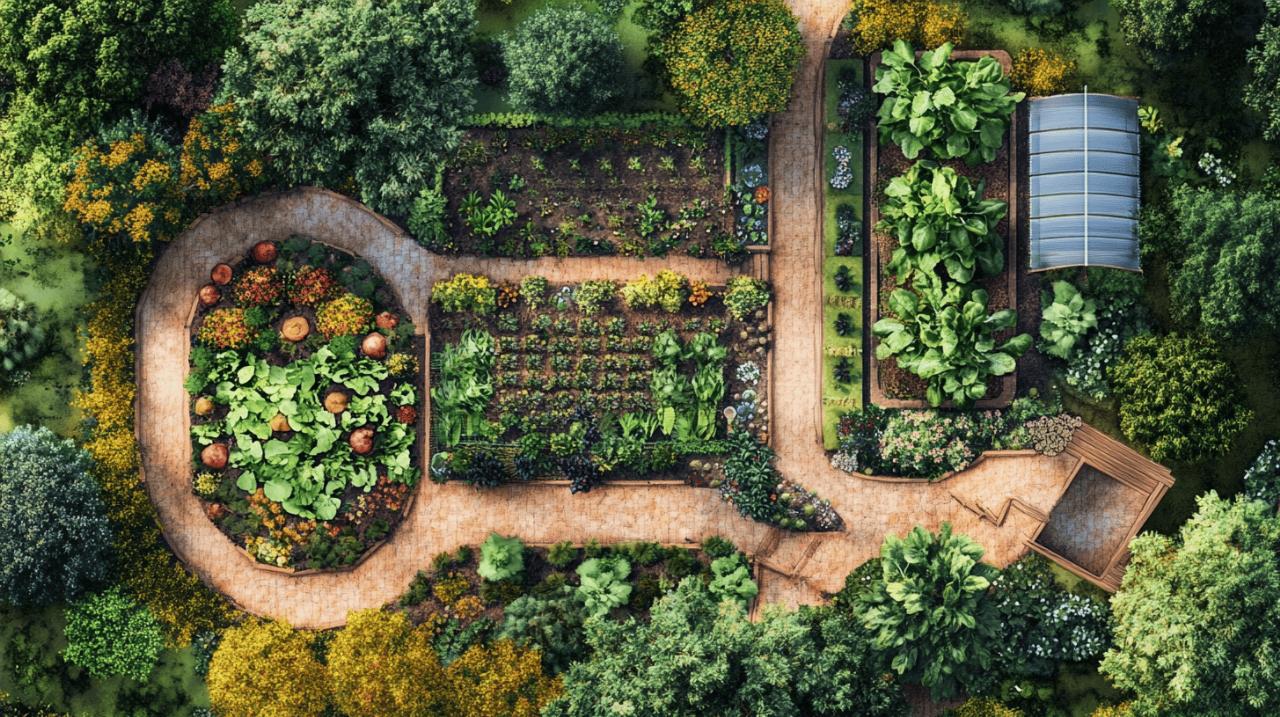

Organisation des zones et design du potager

La mise en place d'un potager en permaculture nécessite une réflexion approfondie sur l'aménagement de l'espace. L'organisation en zones facilite l'accès aux cultures et optimise les ressources naturelles. Un design réfléchi permet d'établir des connexions harmonieuses entre les différents éléments du jardin.

Création des buttes et des allées

Les buttes de culture, hautes de 30 à 50 centimètres, constituent la base du potager en permaculture. Leur installation demande une préparation minutieuse avec des matières organiques et du compost. Les allées doivent mesurer 40 à 50 centimètres pour le passage piéton, et 80 à 100 centimètres pour faciliter l'accès avec une brouette. Cette organisation facilite l'entretien et la récolte tout en préservant la structure du sol.

Mise en place du système d'irrigation naturelle

L'irrigation naturelle s'appuie sur des solutions écologiques adaptées. L'installation de systèmes goutte-à-goutte ou d'oyas garantit une utilisation raisonnée de l'eau. La récupération des eaux de pluie dans une cuve de 1000 litres assure une autonomie hydrique. Le paillage avec de la paille ou des feuilles mortes maintient l'humidité du sol et limite l'évaporation.

Sélection et association des végétaux

La réussite d'un potager en permaculture repose sur une sélection judicieuse des plantes. L'approche naturelle valorise la biodiversité et les synergies entre les espèces végétales. La création d'un écosystème productif nécessite une planification réfléchie des associations et une gestion intelligente du calendrier cultural.

Plantes compagnes et rotation des cultures

L'association des végétaux stimule leur croissance mutuelle et renforce leur résistance naturelle. Le trio maïs-haricot-courge illustre parfaitement cette synergie : le maïs sert de tuteur, le haricot fixe l'azote dans le sol, la courge protège le sol par son feuillage. Les aromates comme le basilic près des tomates participent à la protection naturelle du potager. La diversification des cultures améliore la santé du sol et maintient un équilibre écologique favorable à la production.

Calendrier des semis et plantations

La répartition des cultures dans le temps suit un rythme naturel. Les semis débutent au printemps avec les légumes-feuilles et les légumes-racines. L'été accueille les plantations de tomates, courges et légumes fruits. L'automne est propice aux légumes d'hiver comme les choux et les poireaux. Cette organisation temporelle respecte les cycles naturels et permet une production étalée sur l'année. Un paillage adapté à chaque saison maintient l'humidité et nourrit le sol progressivement.

Maintien et pérennité du système

Le potager en permaculture nécessite une approche réfléchie pour assurer sa longévité. Cette méthode s'inspire directement des écosystèmes naturels où chaque élément joue un rôle dans l'équilibre global. La mise en place d'un système durable passe par des techniques spécifiques et une gestion intelligente des ressources.

Le potager en permaculture nécessite une approche réfléchie pour assurer sa longévité. Cette méthode s'inspire directement des écosystèmes naturels où chaque élément joue un rôle dans l'équilibre global. La mise en place d'un système durable passe par des techniques spécifiques et une gestion intelligente des ressources.

Techniques de paillage et compostage

Le paillage constitue une base fondamentale pour protéger et enrichir le sol. L'utilisation de matériaux naturels comme la paille, les feuilles mortes ou les résidus de tonte crée une couche protectrice. Le compostage transforme les déchets organiques en ressources précieuses. Un composteur placé dans un endroit stratégique permet de recycler efficacement les matières végétales. La combinaison du paillage et du compostage forme un cycle vertueux qui nourrit continuellement le sol.

Gestion des ressources et autonomie

L'autonomie du système repose sur une gestion optimale des ressources disponibles. La récupération des eaux de pluie avec une cuve de 1000 litres minimise la dépendance aux réseaux d'eau. L'irrigation par goutte-à-goutte ou par oyas assure une distribution efficace. La rotation des cultures préserve la fertilité du sol. La valorisation des espaces en bordures avec des plantes aromatiques et médicinales multiplie les interactions bénéfiques. Cette organisation réfléchie garantit une production stable et pérenne.

Attirer et protéger la biodiversité du jardin

L'intégration harmonieuse de la biodiversité représente un pilier fondamental dans la création d'un potager en permaculture. Cette approche naturelle transforme votre espace de culture en un écosystème riche et autonome. L'aménagement réfléchi d'espaces dédiés à la faune et la flore sauvages participe activement à l'équilibre global du jardin.

Création de zones refuges pour la faune auxiliaire

La mise en place de zones refuges spécifiques attire naturellement les insectes bénéfiques et autres animaux utiles au jardin. L'installation de tas de bois, de pierres sèches et d'abris à insectes offre des habitats variés. Les haies diversifiées et les zones non tondues constituent des espaces privilégiés pour les hérissons, les oiseaux et les pollinisateurs. Ces aménagements simples favorisent l'installation durable d'une faune auxiliaire, garante de l'équilibre naturel du potager.

Aménagement des espaces fleuris permanents

L'intégration stratégique de zones fleuries permanentes enrichit la biodiversité du jardin. La sélection de plantes mellifères locales, comme la lavande, la bourrache ou le thym, attirent les pollinisateurs indispensables. La création de bordures fleuries autour des zones de culture et le long des chemins établit des corridors écologiques. Ces espaces fleuris participent à la régulation naturelle des populations d'insectes et embellissent le potager tout au long de l'année.

Récoltes et valorisation des produits du potager

La gestion des récoltes représente une étape majeure dans la vie d'un potager en permaculture. Une bonne organisation permet d'optimiser l'utilisation des produits et d'éviter le gaspillage alimentaire. La planification des récoltes s'inscrit naturellement dans le cycle vertueux de la permaculture.

Méthodes de cueillette et conservation naturelle

La récolte se pratique idéalement tôt le matin, quand les légumes sont gorgés d'eau et les aromates riches en huiles essentielles. Le séchage naturel constitue une excellente méthode pour conserver les herbes aromatiques. La mise en cave permet de garder les légumes racines comme les carottes et les pommes de terre. Pour les fruits et légumes, la lactofermentation offre une alternative écologique et nutritive. Le stockage dans le sable maintient la fraîcheur des légumes pendant plusieurs mois.

Transformation et partage des surplus saisonniers

Les récoltes abondantes invitent au partage et à la transformation. La réalisation de conserves maison permet de savourer les légumes hors saison. La création de bocaux de sauce tomate, de ratatouille ou de confiture valorise les surplus. Les systèmes d'échange locaux, les AMAP ou les dons aux associations favorisent la distribution des excédents. La transformation en soupes, en purées ou en jus étend la durée de vie des produits frais.